2025年1月25日(土)1月26日(日)の2日間、イオンモール幕張新都心にて「ちばE-tubeプロジェクト」が開催されました。 本事業は、千葉市内の小中学生を対象に、次代を担う子どもたちのアントレプレナーシップを育む実践型プログラム「ちばE-tubeプロジェクト」として、イオン環境財団の協力のもと開催されました。今年の舞台は、地域に根ざした環境活動を推進するイオンモール幕張新都心。子どもたちは動画制作を通じて、創造力や発信力、そして社会とつながる力を体験的に学びました。

執筆者:猪狩はな 撮影:株式会社2L

イオンモールの取り組み

イオンモール幕張新都心は、日本最大級の商業施設のひとつです。地域社会との関わりを重視し、「環境課題を共に考え、発信していく拠点」としての役割も担っています。具体的には、以下のような環境保全活動を行っています。

脱炭素社会の実現

脱炭素社会の実現をめざし、再生可能エネルギーの活用を積極的に進めています。

サーキュラーモールの実現

モールの集積を活かした循環型社会の実現を目標に、廃棄物の削減、再利用の仕組み構築など、資源が循環する社会をめざしています。

生物多様性の保全

緑あふれる環境に配慮した施設づくりを行い、さまざまないきものが共生する豊かな未来をめざして、生物多様性の保全に力を入れています。

イオンの環境保全活動を知るモール見学

動画の制作にあたり、まずはイオンモールの環境保全活動について学びました。イオン環境財団の方から説明を受けつつ、モール内を見学します。

「こんなところに、回収ボックスがあったのか」

「この像、古着でできていたんだ……」

子どもたちから、声が上がります。太陽光パネルやリサイクルボックス、EV充電設備など、普段は気づかない環境への取り組みを発見する機会にもなりました。

役割を決めてチームで動く

動画制作にあたっては、チーム内で監督、編集・撮影の役割分担をします。

「興味があったから、監督をやってみた」という子もいれば、「前回も参加して、編集が得意だから立候補した」という子も。それぞれ、チームのために自分の役割を果たそうとする姿がありました。

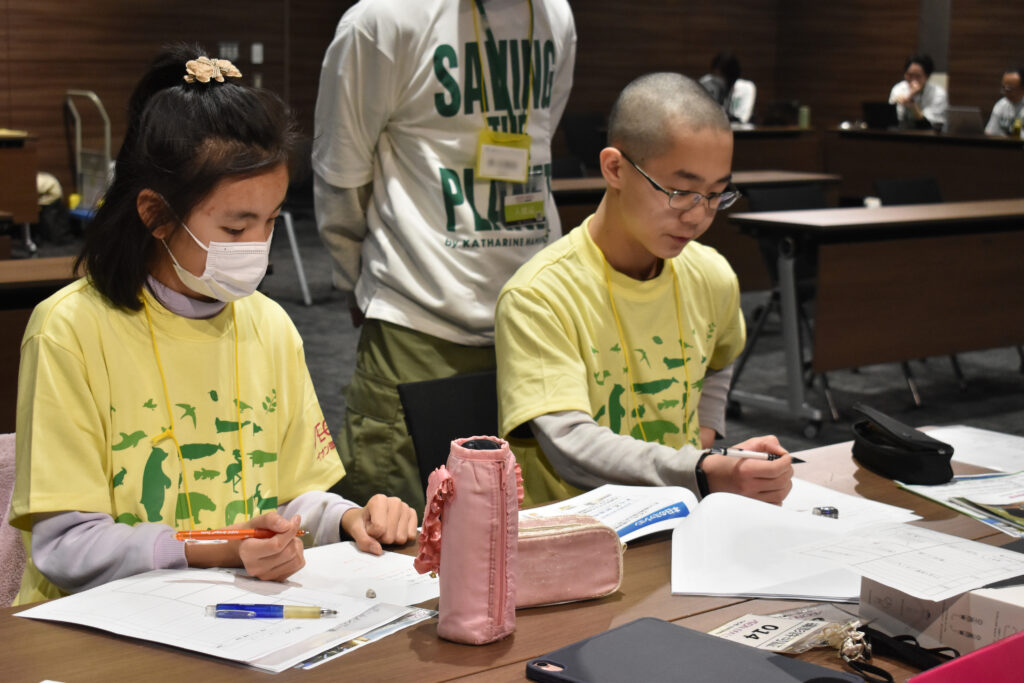

絵コンテをつくる

まずは、絵コンテづくりからスタート。絵コンテとは、動画の構成を絵で描く設計図のようなものです。

ポイントは「イオンの環境活動をどう伝えるか」「見る人になにを感じてほしいか」。1分間の動画に込める思いを形にするには?意見を出し合いながら、撮影すべき場所や盛り込む内容を具体的に描き込んでいきます。

ロケハン・撮影へ!

絵コンテができたら、それをもとにイオンモール内を取材します。撮影の際には、お客様への配慮を忘れずに。許可を得て進めていきました。環境に配慮した場所をまわるなかで、新しいアイデアが浮かぶことも。

「この場所も紹介したほうがいいかも!」

「動画で実演を入れるとわかりやすいんじゃない?」

都度話し合いをしながら、メッセージを表現するために必要な素材を集めていきます。

▼お客様へのインタビューも自分たちで

各チーム、イオンモールを利用するお客様へのインタビューも行いました。ドキドキしながら声をかけ、なんの目的でインタビューするのか、インタビュー動画をどのように利用するのかを説明します。お買い物に来ているお客様にはあまり時間もないこともあり、インタビューをお断りされる場面も多数。子どもたちはかなり苦戦したようです。「机上でインタビューの方法を学ぶ」だけではわからない、実際の経験を積む機会になりました。

動画編集に取り組む

素材が集められたら、動画編集スタートです! 動画の制限時間は1分。制限時間内で効果的に伝えるためには、情報を取捨選択する必要があります。BGMや文字テロップを工夫し、見やすい構成をめざしました。

「まずは撮った動画を全部入れて、そのあとで調整しよう」

「早すぎて文字が読めない! この部分、少し長めにしたほうがいいね」

何度も何度も見直して、「見る人にとってわかりやすい動画」に仕上げていきます。

▼個人情報にも気をつかう

個人情報保護にも気を配り、必要に応じてモザイク処理をする姿もありました。モール内を歩くお客様の顔だけでなく、車のナンバープレートなどの情報もしっかりマスキング。

「全世界に個人情報が公開されてしまうといけないから、面倒だけどちゃんとモザイクかけないと……」

「あれ? インタビューする人には、顔を出していいか確認したっけ?」

「大丈夫! 事前に説明して、OKもらっているよ!」

SNSが身近な子どもたちの情報リテラシーの高さがうかがえる場面でした。

▼必要に応じて再撮影へ

各チーム、動画を編集する過程で再撮影へ行く場面も。「やっぱりこの写真必要だよね」「ここに動きがほしいから、撮り直してこよう」と話し合い、よりよい動画にできるようギリギリまでブラッシュアップを続けました。意見がわかれたときも話し合いを重ね、互いの役割を尊重しながら制作を進めていきました。

▼ナレーション原稿をつくる

動画の大枠ができたら、ナレーションを考えます。動画を確認しながら、どの場面でどんな内容を話すかを決めました。音声だけで内容が伝わるよう、簡潔でわかりやすい言葉選びを心がけます。

アフレコをする

完成した動画とナレーション原稿を使い、音声をあてます。

アフレコは、作業している部屋とは別の会議室で行います。アフレコ本番に入る前にあらためて、動画とのズレがないか、スラスラ読めるかを確認しました。練習を重ね、本番に臨みます。

本格的なマイクを前に緊張した空気のなか、アフレコスタート。メンバーと励まし合うなかで、少しずつ笑顔が増えていきます。1人が読みあげるときには他メンバーは入りのタイミングを手で示すなど、協力して進められました。雑音が入ったり、読み間違えたりと、思うように撮れず苦戦する場面もありましたが、最後まで諦めずに取り組めました。

サムネイルをつくる

「誰に」「なにを」伝えたいのかを、あらためてチームで確認しつつ、サムネイルを作成していきます。「環境への思いが伝わるデザイン」と「クリックしたくなるような工夫」を両立できるサムネイルとは? 普段自分たちが見ている動画サムネイルを思い出しながら、文字や写真の配置を検討しました。各チーム工夫を凝らし、完成!

動画が完成! 提出

2日間の制作のなかで、よりわかりやすい表現を模索した子どもたち。各チームが切磋琢磨しながら、オリジナリティあふれる作品にしあげました。

ここからは、完成した2つの作品をご紹介します。それぞれのチームが、1分間という限られた時間のなかにどのような思いを込めたのかを見ていきましょう。

審査

完成した作品の上映・各チームからの発表が終わると、イオンモール幕張新都心 ゼネラルマネージャー 松本孝義さん、公益財団法人イオン環境財団 里山グループマネージャー 山岸正晴さん、千葉市 経済農政局 経済部雇用推進課 課長 中臺良知さん、起業教育研究会 古谷成司さん4名の審査員による厳正な審査が行われました。環境活動への理解度、伝わりやすさ、表現の工夫など、さまざまな視点から評価が行われ、2つの賞が決定! さあ、結果は……?

結果発表

イオンモール大賞:チームB(ブラボー)「イオンと環境課題?」

チームブラボーは「イオンと環境課題?」と題し、より広い視野で環境活動を紹介しました。車いすバスケットボールイベントの開催から衣類・おもちゃのリサイクル、電気自動車の充電設備まで、イオンの多角的な取り組みを取材しています。

編集段階では情報をわかりやすく伝える方法に苦戦していましたが、「環境問題をみんなで解決していこう」という強いメッセージ性のある作品に仕上げました。審査員4名の厳正な審査の結果、イオンモール大賞に輝いたのは、チームブラボーの「イオンと環境課題?」。イオンの取り組みをバランスよく紹介した点、視聴者目線に立ったわかりやすい構成が審査員の心を捉えました。

▼「チームブラボー」受賞コメント

「いろいろな人たちに向けてがんばって制作しました。時間が迫るなかでの制作でしたが、こうして大賞をいただけてうれしいです。多くの方に見ていただきたいと思います」

▼イオンモール幕張新都心GM・松本孝義さんより

「視聴者の立場に立って丁寧に構成されており、強いメッセージ性が伝わってくる作品でした。今後も我々の取り組みを効果的に発信してほしいなと思います」

イオン環境財団賞:環境について考えるA組「地球を守るイオン」

「環境について考えるA組」は、日常的なリサイクル活動に焦点をあてた動画を制作。「リサイクルしよう」というメッセージを、わかりやすい実演で表現しました。

インタビュー協力者の確保や個人情報の保護に苦労しながらも、わかりやすい動画をめざしました。複数アングルからの撮影やズームアップの活用など、視聴者を意識した工夫が詰まった作品です。見る人の目線に立った実演と編集技法を組み合わせることで、環境活動をより身近に感じられる作品である点が評価されました。イオンが大切にしている環境保全の理念が自然と伝わってくる点もポイントです。

▼「環境について考えるA組」受賞コメント

「難しい部分もありましたが、チーム一丸となって完成させられました。とてもいい経験になりました」

▼公益財団法人イオン環境財団:山岸正晴さん

「地球を守るイオン」というタイトルは、我々イオン環境財団が大切にしている理念そのものでした。イオン環境財団の精神を体現した作品として評価しました。

運営に関わる方々からのメッセージ

公益財団法人イオン環境財団 山岸正晴さん(写真右)

今回の子どもたちの姿を見ていて、発想力と適応力に本当に感心しました。「子どもは遊びの天才」などとよくいわれますが、まさにそうだなと。今回は企業のPR活動という難しいミッションにもかかわらず、その柔軟性を存分に発揮してくれました。

環境問題は、難しく、複雑な課題です。たとえばCO2削減にしても「電気自動車に切り替えればCO2が出ない」という単純な考えでは解決できません。電気自動車に使う電気は、どこから来ているのかまで考えてみる。発電時にCO2を排出しているのであれば、電気自動車にしたからといって、CO2排出量はゼロにはならない……とわかるわけです。こんなふうに、一つひとつの物事に対して深い視点をもってもらえるといいのかなと思います。

子どもたちの柔軟な視点、デジタルへの知見を活かし、これからの日本の再生可能エネルギーについて考えられる人材に育ってほしいというのが、私の願いです。このイベントが、将来の環境活動を担う彼らにとって大きな財産になると信じています。

公益財団法人イオン環境財団 吉永園さん(写真左)

今回のイベントで最も印象的だったのは、子どもたちの環境に関する深い理解です。サステナビリティやSDGsといった専門用語についても、学校の授業や日常生活ですでに親しんでおり、私たち大人の想像をはるかに超える知識をもっていました。

小学校高学年~中学生という感受性豊かな時期に、環境について深く学ぶ機会を提供できることは非常に意義深いことです。すでに基礎知識が身についている彼らだからこそ、より実践的な学びが可能になるのではないかと思います。

また、彼らがデジタルネイティブ世代であることも、このプログラムの大きな特徴の一つです。学んだ内容を消化して世界に発信する力、情報発信時の責任感も自然と身についていきますよね。情報を受け取るだけではなく「自分から発信する力」は、これからの時代に必要不可欠なスキルだと考えています。

このプロジェクトを通じて、環境保全の意識と情報発信力を兼ね備えた次世代のリーダーが育ってくれたらいいなと、期待しています。

303BOOKS・常松心平さんより

「動画を使って1分間でなにを伝えたいのか」「見た人の心になにを届けたいのか」。今回はそんなことを意識しながら、みなさんに動画を作ってもらいました。動画作成の方法は、そんなに難しいものではなかったかもしれません。

しかし本当に大切なのはスキルではなく「自分の力で、自分の思いを世界に伝えられるんだ」と気づくことです。動画作成は、思いを伝えるための方法のひとつ。今回のイベントを通して、自分でもメッセージを発信できるのだと実感してもらえたらうれしいです。

この経験は、中学、高校、そして社会人になってもきっと活きてきます。ぜひ、これからもがんばってください。

子どもたちのメッセージが、未来を拓く

2日間のプログラムを通じて、子どもたちは環境活動への理解を深めるとともに、効果的な情報発信の方法を学びました。環境問題という難しいテーマに対し、「どうすれば視聴者に伝わるか」を常に考えながら制作に取り組む姿が印象的でした。

完成した作品からは、環境保全への真摯な思いと、それを多くの人に伝えたいという熱意が伝わってきます。また、撮影や編集の技術だけでなく、チームワークの大切さも学んだようです。

制作された動画は、Seedlings of ChibaのYouTubeチャンネルや、イオンモール店内の大型モニターで公開されました。子どもたちの新鮮な視点と創意工夫が詰まった作品を、ぜひご覧ください!

2023年度は千葉市動物公園で開催され、生物多様性を通じた学びが展開されました。2025年度も同園での実施を予定しており、今後も多様な学びの場を通じて、子どもたちの成長を支えてまいります。

Seedlings of ChibaのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@seedlings-of-chiba